Pessoas não-binárias lutam para que as redes sociais e a mídia se transformem em locais de representatividade e pertencimento

“Enxergar-se, sendo uma minoria, em séries, livros e na grande mídia auxilia na construção de pertencimento e no desenvolvimento da saúde mental”, explica o psicólogo João Marcos.

Por Giovanna Goin

“Eu cresci sem enxergar alguém que me traduzia na televisão ou na internet. Precisei me tornar a figura que sempre quis ter na minha infância”, afirma a influencer não-binária (N.B.) Bryanna Nasck, de 28 anos. Na internet, elu* faz parte da comunidade transgênera que, com conteúdos sobre gênero, sexualidade e saúde mental, cria um local seguro de representatividade e apoio. Por meio de esquetes e vídeos de perguntas e respostas que são acompanhados por mais de 46 mil pessoas pelo Instagram, 148 mil pelo Youtube e 267 mil pelo Tik Tok, a não-binariedade ganha seu espaço através de uma figura de cabelos cor de rosa. “Começou como um processo de compartilhar essas militâncias, mas se tornou também uma forma de diário”. Desde seus 14 anos, mesmo se entendendo na época como um garoto gay, Bryanna transitava pelas interfaces da plataforma Google procurando respostas para seus questionamentos identitários. Em 2016, publicou um vídeo onde fala sobre o que é ser um N.B. Com a popularidade da postagem no Facebook, tornou-se uma das primeiras pessoas a discutir o tema nas redes sociais.

A paulista do município de Tatuí, localizado aproximadamente a 146 km de São Paulo, faz parte dos quase três milhões de brasileiros que não se identificam com o sexo biológico com o qual nasceram. O levantamento de 2021, feito pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Botucatu, mostra que transgêneros representam 0,69% e os N.B., 1,19% da população nacional. “O não-binário vem como um contraposto a essas duas definições sociais para gênero: feminino e masculino”, diz Bryanna. Pelas transmissões ao vivo de jogos virtuais, a gamer encontrou um espaço de debate sobre temáticas LBTQIA+ acessível a qualquer um, independente do nível acadêmico ou outro privilégio. “Para muitos, a primeira pessoa trans que eles vieram trocar alguma ideia foi dentro das minhas lives. Eu tenho a oportunidade de fazer a coligação desses mundos”.

Em Florianópolis (SC), a representatividade nas telonas foi o que despertou a reflexão sobre gênero em Thomas Machri Ferreira, de 22 anos. O estudante de Cinema na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), diz que Syd, do seriado norte-americano One Day at a Time, fez com que sua binariedade, expressão de gênero e sexualidade sofressem um grande plot twist. “Dá pra você não ser uma mulher e continuar ‘parecendo’ uma, sabe? Foi esse estalo que me deu”, relata. Para Thomas e Bryanna, o processo criativo de séries e filmes deve ser bem executado para evitar representatividades estereotipadas e/ou interpretação de personagens transgêneros por artistas cisgêneros. “No momento que o papel acaba, ele pode sair dessa. Não precisa lidar com nenhuma consequência na vida real, enquanto as pessoas trans precisam”, critica o acadêmico.

O mesmo estalo aconteceu com o carioca de 22 anos Nick Nagari, só que pelas telinhas de celulares e computadores através de grupos anônimos do Facebook. O influenciador nas redes sociais enxergou a não-binariedade como um lugar que permitia construção de possibilidades. Ele entende que sua descoberta sexual e identitária foi e está fortemente ligada ao racismo e à negritude da mulher. “Já que nunca vou ser delicada e feminina como uma ‘mina’ branca, eu não vou ser nada também”, confessa. Há sete anos, fala sobre a bissexualidade e, mais recentemente, a sua identidade de gênero para mais de 52 mil usuários do Instagram e 73 mil do TikTok. Por ser escritor, destaca a literatura independente como um espaço que deve ser ocupado por minorias, para que outres se sintam contemplades e representades durante a leitura e que a realidade seja incorporada na ficção.

Segundo o psicólogo clínico João Marcos de Souza, morador de Foz do Iguaçu (PR), pessoas não-bináries partem de um processo de desidentificação com a finalidade de gênero. Ou seja, essa identificação era de alguma forma sufocada pela normalidade cisgênera. Elu explica que, geralmente, os pacientes entendem que seus pronomes e sua expressão de gênero foram ou são pontos cruciais para a compreensão da transgeneridade. “Esses incômodos que foram sendo percebidos são bons porque geram mudança e movimento na vida da pessoa em direção ao que faz mais sentido para ela no momento que se está vivendo”.

Esse desconforto com somente um tipo de pronome aconteceu com o acadêmico de Jornalismo na UFSC Camila dos Santos, de 28 anos, que desde a pandemia faz uso do feminino, masculino e neutro. Conta que o isolamento serviu como um período para seus familiares e amigos se acostumarem com a nova forma de se dirigir a elu. Mas o estudante diz que o uso do “elu/delu” ainda causa desconforto por conta da invalidação de outras pessoas. “Estou tentando me acostumar com ele por causa da sociedade, sabe? Dentro de mim, está bem resolvido”.

“Enxergar-se, sendo uma minoria, em séries, livros e na grande mídia auxilia na construção de pertencimento e no desenvolvimento da saúde mental”, explica o psicólogo João Marcos. A inexistência de uma rede de apoio e representatividade consolidada pode se tornar a “vilã” no filme sobre a transgeneridade. Desde a infância, a streamer Bryanna Nasck luta contra a depressão. “Acreditava que não existia espaço ou possibilidade de ser feliz, ter uma vida legal e fazer as coisas do jeito que eu quero”. Em setembro de 2022, ela teve a oportunidade de participar como comentarista de um episódio do programa Casos de Família, apresentado pela jornalista Christina Rocha, em que a transgeneridade era tema de discussões. “A família tradicional brasileira me viu lá e recebi várias mensagens como ‘Adorei a participação e a forma que você fala do assunto’. Muitas vezes o que falta é a oportunidade de sermos vistos”.

Christian Gonzatti, administrador da conta Diversidade Nerd, diz que as plataformas midiáticas e a cultura pop são canais que permitem a discussão sobre desigualdade e diversidade em ambientes que são contrários à pluralidade. “Eu não acredito que as redes sociais são um espaço de maior representatividade, mas elas podem funcionar como mobilizadoras de representatividade”, explica o autor do livro “Pode um LGBTQIA+ Ser Super-Herói no Brasil?”. Christian, pesquisador doutor e mestre em Comunicação pela Unisinos, analisa o mundo geek e pop e busca orientar seus 402 mil seguidores no TikTok para o consumo consciente. Para ele, o pinkwashing é um fenômeno atrelado à comunidade LGBTQIA+. O termo é relacionado à apropriação de movimentos de liberdade sexual e de gênero para promover uma organização, mascarando preconceitos e a falta de políticas efetivamente inclusivas na prática. “Tu usa a diversidade para mascarar uma pretensa equidade midiática ali, mas não existe isso”, explica.

“O isolamento social veio a partir da LGBTfobia na minha vida”

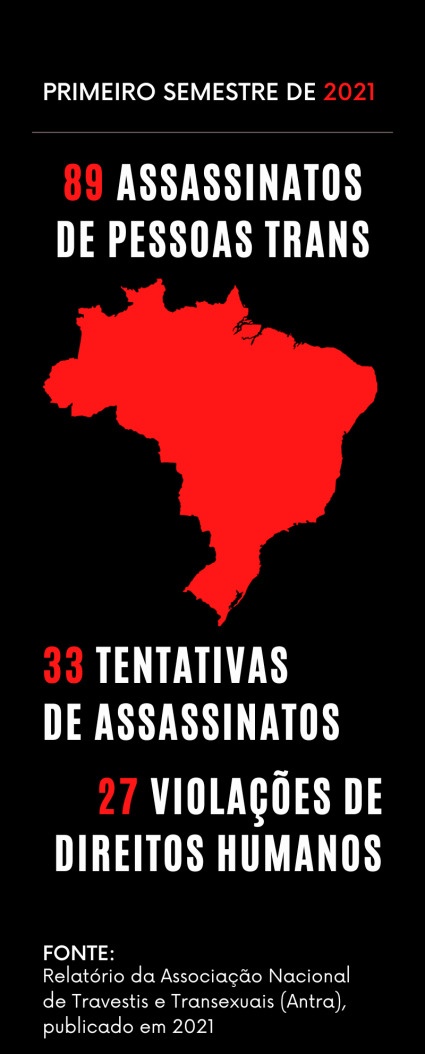

Apesar de a transfobia ser crime no Brasil desde 2019, o país ainda era em 2021 o que mais matava pessoas trans e travestis em todo o mundo pelo 13° ano consecutivo. Conforme o relatório da Transgender Europe (TGEU) publicado em 2021, que monitora dados globalmente levantados por instituições LGBTQIA+, 125 dos assassinatos aconteceram em solo brasileiro.

A gamer Bryanna Nasck faz parte deste número de pessoas que sofrem violência por serem transgêneros. “Eu sou uma grande não-binária de 2m de altura, morando no interior. Então, já aconteceu de jogarem pedra em mim na rua, de ficarem falando coisas horríveis”. Camila dos Santos vivenciou uma situação transfóbica, acompanhade de sua namorada e de algumas amigas, em uma festa universitária na capital catarinense. “Acho que a gente esbarrou num cara e virou o copo dele sem querer. Ele começou a ser muito violento para cima de mim, no sentido de ‘se tu queres ser homem, tu vai apanhar como homem’”, conta o estudante de Jornalismo.

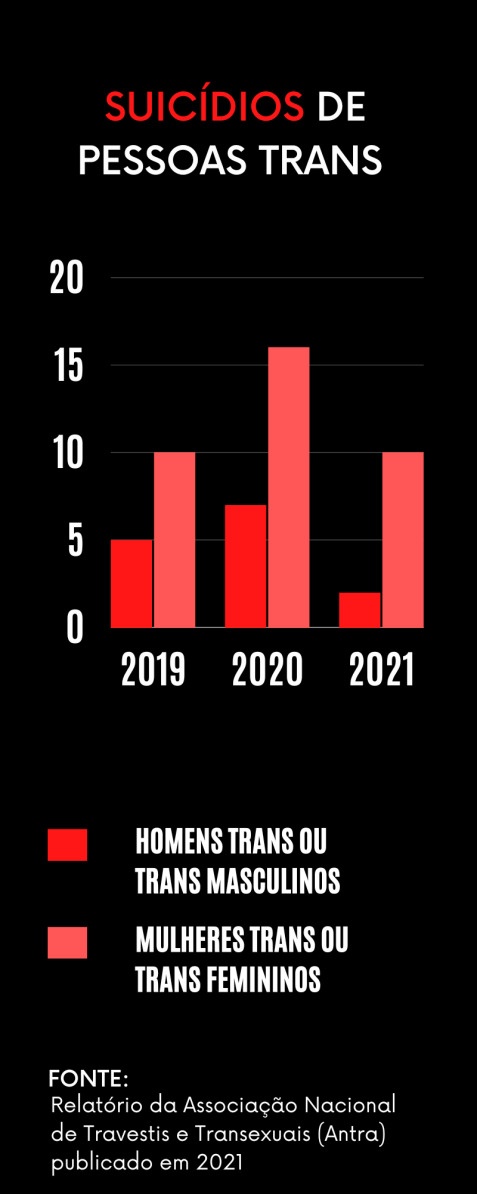

Outro aspecto de violência pouco discutido é o suicídio. A comunidade trans luta para não enxergá-lo como um fim para o sofrimento. Entre os anos de 2019 e 2021, 50 casos de suicídios de pessoas trans foram confirmados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

Para Bryanna, a transfobia a obrigou a evitar contato com outras pessoas muito antes da pandemia. “É uma sensação de que não existe local seguro a não ser que você esteja sozinha. O isolamento social veio a partir da LGBTfobia na minha vida”, relata.

Camila explica que o preconceito também existe na própria comunidade LGBTQIA+. “Ou invalidam que a gente existe ou ficam nos cobrando a hormonização, a mudança de nome e a nossa sexualidade”. O entendimento de sua orientação sexual foi desafiador para elu, pois a namorada da época não aceitou bem a não-binariedade. “Comecei a pensar que eu não ia conseguir mais me relacionar e em como outras namoradas viriam a me tratar”, desabafa. O mesmo aconteceu com Thomas Machri Ferreira e sua antiga parceira, depois que ele se descobriu como panssexual, ou seja, que sente atração sexual ou romântica independentemente do gênero. Já a youtuber Bryanna se identifica com a demisexualidade, em que a pessoa se sente atraída por outra apenas quando há um vínculo afetivo entre elas. “Pude explorar o que significava gostar de outras pessoas e o que significava ou não ser amada”.

Segundo o psicólogo João Marcos, a compreensão da própria identidade e sexualidade deve ser amparada pela psicoterapia. “Ter o contato com profissionais que já estão por dentro do tema é importante para acolher esse tipo de subjetividade. Podem acontecer reproduções de violências também dentro da Psicologia”, explica. A partir do encaminhamento do Ambulatório de Atenção Integral à População Transexual e Travestis de Florianópolis (AmbuTrans), Thomas possui como rede de apoio e de partilha de experiências o (TRANS)ITA UFSC, um grupo no WhatsApp de 50 estudantes transgêneros da Universidade. “Mesmo sendo uma pessoa muito tímida, a internet foi uma ferramenta importante para eu conseguir me expressar e comunicar sem medo”.

“Estou mais perto de ser como eu quero ser”

O vestuário é outro aspecto que varia conforme o processo de desidentificação com a binariedade. A mesclagem de acessórios considerados masculinos com itens tidos como femininos se revela como uma importante ferramenta para a expressão. “A N.B. veio como uma confirmação da liberdade de usar aquilo que eu quiser, sem me preocupar de que gênero pertence aquele objeto”, revela Bryanna. Outros não-binários, porém, tendem a adotar visual que pode ser relacionado a um único gênero. Thomas, por exemplo, acredita que possui aparência que pode ser considerada masculina devido ao estilo de roupas, corte de cabelo e uso do binder, acessório para achatar as mamas.

Para a realização da desejada mastectomia (cirurgia que transforma a região dos seios em peitoral), o acadêmico de Cinema da UFSC está há quase um ano em processo de transição hormonal, que causa frustrações por conta de sua obrigatoriedade. “O argumento é quase que ficaria estranho fazer a cirurgia num corpo bem feminino e com curvas”, desabafa. Por lei, o Processo Transexualizador é coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como estabelece o Artigo 2 da Portaria nº 2.803 do Ministério da Saúde, que prevê “integralidade da atenção a transexuais e travestis”. O incômodo com o corpo de nascença não afeta apenas a vida do catarinense. Segundo estudo de 2021 da Faculdade de Medicina da Unesp, 85% dos homens trans afirmaram já terem sentido sofrimento ou angústia em relação ao próprio corpo. Entre as mulheres trans, esse sentimento foi apontado por 50% das entrevistadas.

Mas as modificações corporais não são necessárias para todos os transgêneros. Esse é o caso do influencer Nick Nagari, que nunca utilizou hormônios. “Parece que eu tenho que ter alguma coisa para validar, seja no meu corpo ou seja num documento”, afirma. A crítica também é apontada por Bryanna. “Existe uma cultura médica que coloca as pessoas trans enquanto doentes que precisam fazer terapia hormonal. Mas ela não é uma pílula mágica que você vai consumir e que vai modificar sua vida completamente”, explica a gamer.

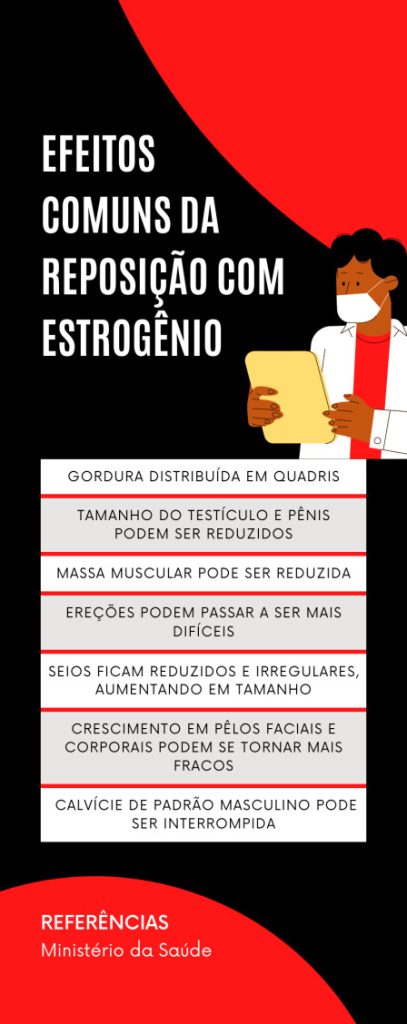

Os efeitos do tratamento são intensos tanto na saúde física quanto na mental. Alguns deles podem acontecer após meses, sendo irreversíveis, como o engrossamento da voz e o crescimento da mama a partir do uso do hormônio estrogênio ou do hormônio testosterona. Entretanto, a maior parte das mudanças é de desenvolvimento lento nos pacientes.

A interrupção da reposição pode ser feita a qualquer momento, caso os efeitos sejam desagradáveis para o paciente. Para manter um maior controle das mudanças, Thomas faz uso da meia dose de testosterona. “É meio que uma loteria, sabe? Mas até hoje tem sido muito bom. Estou mais perto de ser como eu quero ser”, relata com bom-humor.

Oito bilhões de pessoas cabem em duas caixinhas?

O primeiro contato das pessoas com incongruência de gênero no sistema público de saúde é por meio da Atenção Primária à Saúde (APS). Quando solicitam hormonioterapia, são encaminhadas para um ambulatório especializado. Em Florianópolis, os encaminhamentos são feitos para o AmbuTrans, localizado no Centro, que conta com atendimento de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Criado em 2015, trabalha com a prevenção de ISTs e HIV, a disponibilização de hormônios e a promoção da saúde mental, a partir da parceria com o projeto “A Hora É Agora”.

O médico de Família e Comunidade e coordenador do AmbuTrans, Marcelo Medeiros Lucena, diz que a maioria das 300 pessoas trans atendidas por mês se encontra entre 18 e 30 anos. “Acredito que a faixa etária se deve por conta do recorte geracional dos termos transgêneros, da nossa expectativa de vida e também por conta da Processo Transexualizador”, explica. Após a resolução 2.265/2019, atualizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), a idade mínima para realizar procedimentos cirúrgicos passou de 21 para 18 anos. Já o processo de hormonioterapia cruzada pode ser realizado por adolescentes acima de 16 anos, com o consentimento dos responsáveis. Antes dessa idade, crianças ou adolescentes trans que ainda estão na fase da puberdade podem ser acompanhados por uma equipe multiprofissional, mas sem nenhuma intervenção hormonal ou cirúrgica.

Apesar dos avanços, o coordenador do ambulatório afirma ser extremamente necessária a atualização do Processo Transsexualizador do SUS, pois o mesmo serve de guia para os atendimentos. Segundo Marcelo, as pessoas que optam por intervenções como implante de silicone, feminização facial e cirurgia de redesignação sexual na rede pública encontram dificuldades que atrasam o processo. Em Santa Catarina, elas não são ofertadas e os pacientes precisam ser encaminhados para um Tratamento Fora de Domicílio (TFD). “Existem seis ambulatórios no Brasil e eles não conseguem atender a demanda. A fila de espera é gigante”, comenta. Na rede privada, por sua vez, o custo é elevado. Uma cirurgia de mamoplastia masculinizadora, por exemplo, custa cerca de sete mil reais.

A alteração de nome, gênero ou ambos é outro recurso que transgêneros podem utilizar através do poder público. Desde junho de 2022, por decisão da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), pessoas trans com mais de 18 anos podem alterar o nome social nos documentos direto no cartório, sem a necessidade de uma ação judicial. Para solicitar a gratuidade da certidão, que possui custo de até R$ 500,00, é necessária uma declaração no próprio tabelionato. O registro do novo prenome exige a apresentação da certidão de nascimento e de cópias do RG, do CPF, do título de eleitor e do comprovante de endereço. O influencer Nick Nagari conseguiu mudar seus documentos de identificação no ano de 2019, na capital Rio de Janeiro. Segundo ele, a retificação está ligada à humanização dos transgêneros. “É um processo muito longo de ver o nome que você teve a vida inteira perdendo sentido”, relata.

Apesar da facilidade jurídica, o carioca alerta que estar bem informado através de movimentos trans na internet foi um diferencial. “Decidi mudar só o nome, não mudei o sexo. Aí, quando o cara estava terminando, me disse que tinha que mudar os dois. Quando eu neguei e falei tudo que tinha visto no ‘Insta’, ele já voltou atrás”, comenta o N.B. Em casos de recusa da realização do serviço, a denúncia deve ser feita através dos órgãos responsáveis de fiscalização, como as corregedorias dos tribunais de justiça, Defensoria Pública e o Conselho Nacional de Justiça. Ambientes acolhedores, acesso a tratamentos de saúde e acompanhamento na transição, garantia de atendimento humanizado, respeito e uso de nome social são cruciais para garantir uma boa qualidade de vida trans. Dentro e fora das telinhas e telonas, a não-binariedade ascende ao papel de personagem principal. Histórias, como a do influenciador digital Nick, podem passar por um grande plot twist a partir da representatividade midiática N.B. “Por que a sociedade faz questão de fingir que oito bilhões de pessoas conseguem caber em duas caixinhas?”.

*O pronome neutro “elu/delu” é utilizado nesta reportagem para se referir às pessoas não-bináries que utilizam esta identificação.

** Reportagem produzida para a disciplina Linguagem e Texto Jornalístico IV, ministrada pela Profa. Dra. Maria Terezinha da Silva, no segundo semestre de 2022.