Violência obstétrica: “uma tentativa de retrocesso”

Reportagem de Mariana Machado (mar071999@gmail.com)

Arte por Juliana Jacinto (juliana.jteixeira2018@gmail.com)

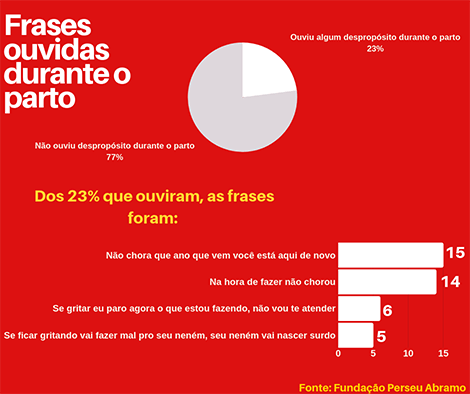

Uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto no Brasil, conforme levantamento da Fundação Perseu Abramo em 2010. Estabelecida na literatura científica e um conceito internacionalmente utilizado, a expressão caracteriza a violência contra mulheres -durante a gestação, parto ou pós-parto – ou contra seu bebê.

Essa violência pode ser física, psicológica, verbal e/ou sexual, além de outras condutas praticadas sem a permissão da mulher, que violam seus direitos humanos, sexuais e reprodutivos, e desrespeitam sua integridade e autonomia. Abuso verbal, agressão física e realização de procedimentos sem consentimento foram as práticas mais relatadas no Brasil, de acordo com estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) realizado em 2014.

Em maio de 2019, no entanto, o Ministério da Saúde posicionou-se contra o uso do termo. O documento despachado pelo Ministério alega que a expressão é imprópria e consta que “tanto o profissional de saúde quanto os de outras áreas não têm a intencionalidade de prejudicar ou causar dano”. O Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu, na última segunda-feira (3), uma recomendação para que a pasta reavalie o posicionamento, que traz junto a abolição de normas e políticas públicas sobre o assunto.

Em 2018, um documento do Conselho Federal de Medicina recomenda que a expressão não seja utilizada por considerar que seu uso “tem se voltado em desfavor da especialidade, impregnada de uma agressividade que beira à histeria, e responsabilizando somente os médicos por todo ato que possa indicar violência ou discriminação contra a mulher”. “O que a gente percebe é que existe um movimento orquestrado de algumas instituições de trazer para o médico obstetra a responsabilidade pela situação caótica que está a assistência à gestante. Essa discussão veio importada de países com viés socialista e o Brasil também adotou”, disse o relator do documento, Ademar Carlos Augusto, à Folha de S. Paulo.

Ligia Moreiras, doutora em Saúde Coletiva, alerta para o veto da expressão. “O cenário é bastante grave. Porém, um decreto como esse jamais impedirá a produção de informação sobre violência obstétrica. O que pode acontecer é a desaceleração nas denúncias, que, na minha opinião, é o objetivo final desse documento.”

“É uma tentativa de retrocesso. Só vai se tornar um retrocesso se não estivessem acontecendo os movimentos de resistência dentro da saúde coletiva na defesa do SUS, na defesa da humanização do parto, que estão acontecendo. Enquanto professoras, doutoras, pesquisadoras, ativistas, profissionais da saúde, doulas, obstetrizes, parteiras, nós vamos continuar na resistência e na defesa das mulheres e dos bebês, para que eles sejam recebidos com mais respeito e para que as mulheres sejam integralmente respeitadas”, completa.

“O fato de mudar o nome não vai fazer com que essa violência acabe, ela vai continuar existindo. A gente precisa dar visibilidade para esse tipo de violência que muitas mulheres estão sofrendo e não ficar debatendo pelo nome que a gente dá, mas, sim, pelo acontecimento”, comenta Laura Gomes, doula parto e pós-parto e integrante da diretoria da Associação de Doulas de Santa Catarina (ADOSC). Doula é uma assistente de parto, que acompanha a mulher durante o período da gestação com foco no seu bem-estar, sem ter necessariamente formação na área da saúde. As doulas trazem o cuidado com o lado emocional e afetivo da gestante, esquecido em meio ao ambiente impessoal hospitalar.

A procura por doulas tem crescido nos últimos anos e muitas mulheres procuram esse apoio para não sofrer violência obstétrica novamente. “A gente lida, sim, com mulheres que já passaram por isso em hospitais e não querem correr esse risco, assim como a gente lida com mulheres que não querem passar por isso, que estão procurando se empoderar para não sofrer”, explica Gomes. “Às vezes, a gente acompanha as mulheres e percebe que elas já sofreram violência obstétrica, mas a gente também não conta para elas, pois elas não estão prontas para saber. Não é o papel da doula comunicar isso. É um processo em que a mulher vai lembrando do parto e vai acabar percebendo o que ela sofreu. Depois, nós acolhemos ela e damos apoio”, completa.

A decisão do Ministério invisibiliza um problema da sociedade e contribui para que cada vez menos mulheres fiquem cientes desse tipo de situação. Mulheres como a professora e mãe de Cael (1 ano e sete meses), Patrícia Stocco, que foi vítima de uma série de violências e condutas inadequadas. Patrícia conta que sofreu violência obstétrica antes, durante e após o parto, realizado num hospital particular.

“Tudo começou quando eu fiz 38 semanas. Em uma consulta, o médico disse que eu já tinha um pouco de dilatação e que devia ir ao hospital para ver se iam induzir ou se eu iria voltar para casa e esperar entrar de fato em trabalho de parto. Quando eu completei 39 semanas, voltei ao hospital porque sentia bastante dor e pedi à médica para induzir o parto. Embora eu soubesse que seria mais dolorido, eu queria que o Cael nascesse logo, já que eu estava numa situação complicada”. Os médicos disseram a ela que não iriam induzir o parto, mesmo com seu pedido e não realizaram nenhum exame. Ao completar 41 semanas, Patrícia sentia dificuldade para andar e até mesmo respirar, ia ao hospital dia sim, dia não.

“Uma médica me disse que o bebê já estava na transversal, devido ao tamanho que ele ficou. Essa posição não dá pra inverter, então a única solução pro meu parto acontecer seria uma cesariana. Mesmo assim, eles não quiseram fazer a cesárea nesse dia. Me mandaram retornar dia sim, dia não e eu comecei a ir todos os dias porque a dor era muito forte.”

“Quando completei 41 semanas e 5 dias, eles disseram que iam me internar. Durante a cesárea eu ouvi as enfermeiras falando que não sabiam como iam tirar o bebê dali porque estava tudo bagunçado dentro de mim. Isso palavras delas. Que a culpa era minha, como que eu esperei tanto tempo. Eu disse que estava indo ao hospital, mas ninguém fazia nada. Eu já não estava numa situação favorável, estava com falta de ar, vomitei três vezes e mesmo assim minha cesárea durou quase duas horas, porque eles não conseguiam tirar o bebê. Quando o Cael finalmente nasceu, eu estava muito acabada.”

Após toda a complicação durante o parto, a história de Patrícia ainda estava longe de acabar. Uma semana depois do nascimento, ela teve que retornar ao hospital. “Saíam de mim pedaços de sangue do tamanho de uma bola de golfe. Voltei, ainda com os pontos da cesárea, e a médica disse que seria preciso fazer uma curetagem, porque havia restos de placenta no meu útero, devido ao fechamento rápido depois do parto. Durante a curetagem colocaram no meu prontuário que eu tinha sofrido um aborto. Então, quando eu perguntava do Cael, elas me diziam ‘calma seu bebê tá no céu, você vai poder tentar de novo mês que vem’. O puerpério é um período que você confia muito mais nos outros do que em você mesma. Os hormônios estavam bagunçados e eu quase pensei que estava louca. Continuei perguntando do meu filho, precisava amamentar e ninguém me falava nada. Quando eu acordei da curetagem, minha cesárea estava sangrando e doendo muito. Eu estava na UTI porque eles me deram tanto sedativo achando que eu realmente estava louca, que eu tive uma crise de pressão alta e convulsionei durante a curetagem. Vi que os pontos da cesárea estavam todos arregaçados, com pus. Mostrei para a enfermeira e ela disse que no prontuário estava como aborto, que não sabiam da cesárea e que na hora de abrir minhas pernas para colocar em posição ginecológica ninguém tomou cuidado, por isso os pontos estouraram. Eles tiveram que abrir e refazer os pontos. Como se não bastasse tudo isso que estava acontecendo, na hora que meus familiares chegaram, eles não informaram o que tinha acontecido realmente.”

Um mês depois, Patrícia voltou a ter dores fortes. Como estava na quarentena, ainda podia ser atendida pelo hospital maternidade. “Eu voltei no hospital e fui atendida por um médico. Ele disse que era cólica, que eu estava fazendo drama e que era frescura. Voltei para casa. Comecei a ficar com febre e voltei ao hospital, eles fizeram um ultrassom no útero e disseram que não tinha nada, que era drama. Em casa eu não aguentei e quase desmaiei. Meu pai me levou no Pronto Atendimento e minha apendicite já tinha estourado. Demoraram para diagnosticar e tive que ser internada às pressas. Quase morri, porque já tinha vazado e grudado em alguns órgãos.”

Após todo esse transtorno, Patrícia foi ao ginecologista e ele a alertou, dizendo que tudo poderia ter sido evitado se ao menos a cesárea tivesse sido bem feita ou planejada. “Não fizeram nenhum exame em mim para saber a posição certa do bebê, simplesmente me abriram. Todo esse ocorrido no pós-parto foi devido à violência e imprudência que eu sofri quando meu filho nasceu e até mesmo antes. A recomendação é que se você tem dilatação e já passou de 37 semanas, o parto pode ser induzido se a mãe estiver de acordo, e foi o que eu pedi. De tudo isso o mais foi complicado foi saber que os médicos, que são responsáveis por tirar [o bebê], não sabiam como proceder, e ter ocorrido todas essas consequências. Foram quatro cirurgias após o nascimento do Cael e todas elas ocasionadas por erro médico.”