“A lógica militar da polícia é a da produção da tortura, do desaparecimento”: pesquisadora em segurança pública analisa o racismo e a violência institucional

Reportagem de Rodrigo Barbosa

Em um ano no qual um vírus foi pauta quase única de todos os jornais do mundo, o racismo foi uma das poucas pautas que, em algum momento, conseguiu “rivalizar” com a pandemia pelas manchetes dos principais veículos de comunicação. Mortes como as de George Floyd, João Pedro e Beto Souza causaram grande repercussão e geraram manifestações de movimentos negros e antirracistas no Brasil e no mundo.

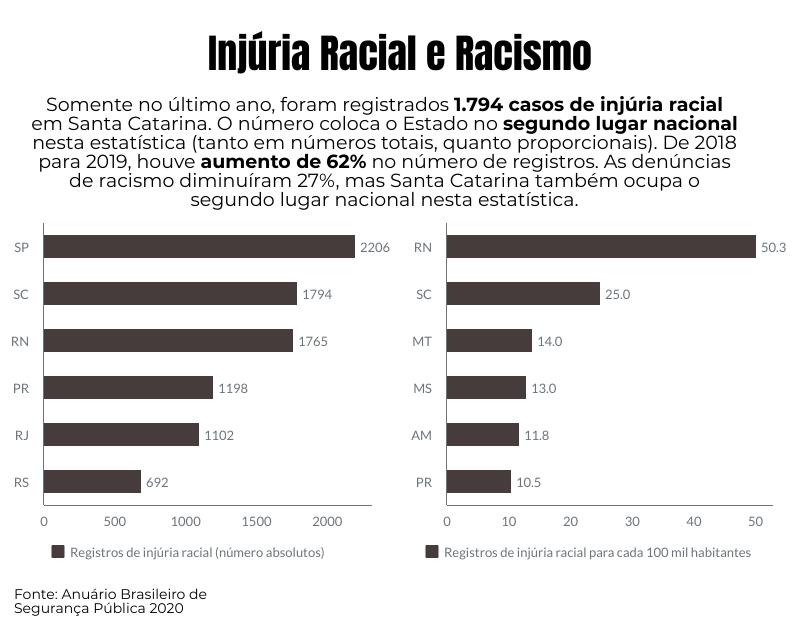

Em Santa Catarina, houve recorde no número de mortes em decorrência de ações policias, mesmo em meio à pandemia. São mortes que se repetem todos os dias e nos alertam para a necessidade de tratá-las para além de casos isolados, fatalidades ou má condutas individuais de agentes de segurança. É necessário debater a conjuntura, expôr o racismo estrutural e a sistêmica e histórica violência institucional praticada pelo Estado contra a população não-branca. Para tal, é fundamental debatermos políticas de segurança pública e suas implicações, afinal, negros são mais de 70% das vítimas de violência (policial ou não) de nosso país – e isso não é coincidência.

Para debater racismo e violência institucional, o Cotidiano UFSC convidou a psicóloga Mariana Amaral de Queiroz. Graduada pela UFSC e servidora da Secretaria Municipal de São José, Mariana é autora da dissertação Racismo, drogas e necropolítica: uma análise da violência policial na região metropolitana de Florianópolis. Atualmente, ela também é pesquisadora do grupo “Regulações sociais e morais na administração do novo coronavírus no Brasil: uma etnográfica e interseccional”. Coordenado pela professora Flávia Medeiros, do Departamento de Antropologia da UFSC, o projeto se propõe a pensar, de maneira interseccional, os modos como o Estado vem administrando o enfrentamento à pandemia e seus efeitos sociais. Dentre estes efeitos, percebe-se a não-redução da ação ostensiva da polícia nas periferias do país, mesmo com a pandemia em curso. Confira a entrevista:

Cotidiano UFSC: Na sua dissertação, você faz uma análise do histórico da violência do Estado contra a população negra no Brasil. Qual a origem dessa violência?

Mariana: O que a gente observa é que, quando a gente coloca em análise o histórico da violência contra a população negra, no Brasil, sempre existiu. O exercício da violência estava, num primeiro momento, com os traficantes proprietários de africanos escravizados. Em Florianópolis, por exemplo, o uso da mão de obra de africanos escravizados vai se dar nos territórios de extração de óleo de baleia, no comércio, na marinha e também em pequenas áreas de produção.

É um pouco isso que eu tento apresentar, uma transformação histórica das lógicas de violência e controle – e me parece apropriado pensar a própria violência como instrumento de controle sociorracial – contra a população negra e pobre, dos territórios historicamente ocupados por essa população. Dos indivíduos, das comunidades e dos territórios. Isso é importante, porque os territórios são racializados, inclusive quando esses territórios estão agenciados pela branquitude. A branquitude aqui como esse sistema simbólico e material de poder calcado no racismo que beneficia a população branca de diferentes formas e cria regimes severos de desumanização das populações não brancas (negras e indígenas).

A estratégia do Estado de criminalização é secular e está presente nos períodos pré e pós abolição.

No processo pós abolição, essa via ganha centralidade e está presente mesmo quando temos, por exemplo nas primeiras décadas do século XXI, importantes avanços no campo da garantia de direitos. Nessa retórica baseada em uma moralidade racista a gente vai criar essa dinâmica de diferenciação desumanizadora que vai bradar pela morte dos criminosos. Só que no Brasil são os sujeitos negros que são alocados nesse lugar a priori, é uma sentença sem julgamento.

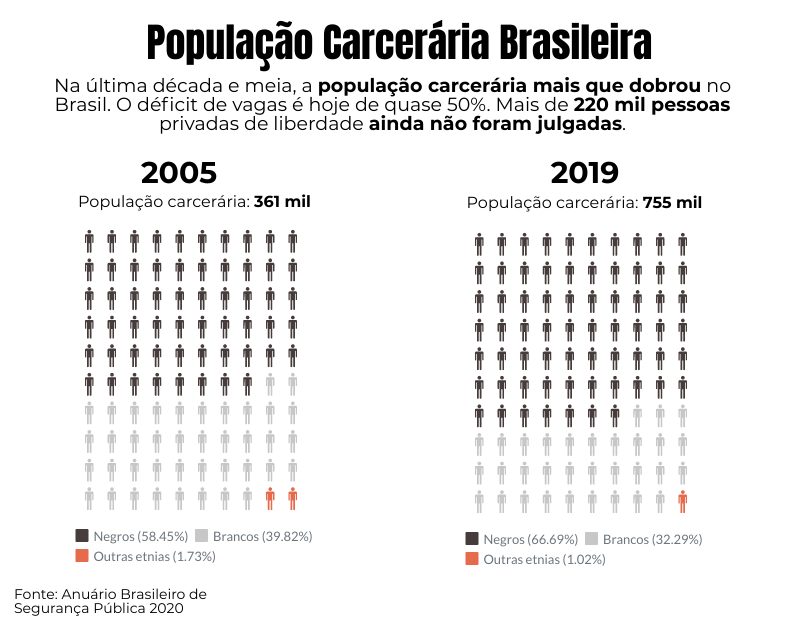

E a dimensão da política de drogas, que é uma política norte-americana, e é implementada na América Latina como um todo, é central. É uma política baseada na criminalização, na moralização, no encarceramento em massa e na violência policial. No “racismo à brasileira”, é nas diferentes significações que vão sendo dadas para a população negra que o uso da violência vai sendo legitimado.

Nessas décadas de política de guerra às drogas fica evidente que ela não tem eficiência nenhuma no que diz respeito a restringir comércio e uso de substâncias ilícitas e na diminuição do que é chamado como “violência urbana”. Eu sou psicóloga e, pensando numa outra face da política de drogas, que é do tratamento, a gente vê se fortalecendo ano a ano as comunidades terapêuticas, com a presença da Igreja nos tratamentos e negação do tratamento a partir das evidências científicas, que vão apontar por exemplo a importância de perspectivas de redução de danos, muito mais efetivas que a abstinência por si. Afinal todos os setores da sociedade fazem uso e comercializam, mas só para uma parte da população isso é penalizado.

O Brasil só cresce em encarceramento, e não nos tornamos um país menos violento.

A lógica da violência do tráfico de drogas vai ganhar esse baita holofote, como se fosse a fonte da violência da nossa sociedade, mas a violência é produzida pela desigualdade social, pela negação de direitos básicos, pelo estigma, pelo funcionamento do capitalismo.

A própria violência contra a população negra, contra a população LGBT… tem dados que apontam que o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo, mas essa violência não é questionada social e midiaticamente. E como todos os outros dados, como os de feminicídio, quando racializados, mostram o peso da morte sobre a população negra do país.

E quanto a Florianópolis, especificamente? Você acha que a violência institucional e o racismo têm características próprias aqui?

Uma coisa que observo aqui é esse mito da colonização diferenciada, onde não existiria população negra em Florianópolis, ou que essa população é incipiente, que o uso da mão de obra de africanos escravizados foi inexpressivo, sem contribuições materiais e simbólicas para a construção do Estado de Santa Catarina de modo geral, o que não se sustenta historicamente. Aqui impera essa ideia de uma Europa incrustada no Brasil e isso cria uma força da branquitude muito grande, e uma ode à brancura. Mas Florianópolis contém todas as contradições sociais que existem no Brasil e que, como em todos os outros lugares, possuem suas especificidades.

Essa cara da smart city, da Ilha da Magia, é um jogo ideológico de valorização de cidade-mercado.

Existe um tensionamento muito grande para que essa dimensão da violência policial, que compõe qualquer cidade no capitalismo, não apareça. Temos um desafio muito grande, que é o de mostrar as contradições que compõem esse lugar. Em Florianópolis, por exemplo, a gente tem vários relatos de situação de opressão policial às batalhas de rap, as situações de despejo das ocupações urbanas, as ações ostensivas e violentas, por parte da polícia, nas periferias.

Eu trabalho atualmente em São José e trabalhei três anos na Palhoça, nos Serviços da Assistência Social. E isso deixa muito evidente para mim, que um outro desafio é pensar a região metropolitana. Eu acho que tem algo que se abriria para nós, porque o processo de contradição sociorracial e territorial de Florianópolis, por exemplo através da especulação imobiliária, vai construindo periferias de cidades, um processo que acontece com outras capitais também, e que possibilita que Florianópolis tenha a cara que tem. Para a pesquisa de dissertação, eu busquei os dados de violência policial, só que tive muita dificuldade de achá-los, em especial racializados. Também encontrei dificuldade de ver isso retratado na mídia que não traz isso tanto quanto em outros lugares. Porque todos os casos de assassinato são tratados midiaticamente como guerra do tráfico, mais que uma guerra ao tráfico, em especial no período que me debruço, que é entre 2002 e 2003, a letalidade da polícia não aparece.

Qual seria o ponto de partida para tentar reverter nossa política de drogas, que vem falhando há tantas décadas?

A gente tem, no Brasil, organizações muito importantes, que estão produzindo trabalhos fundamentais no enfrentamento à política de drogas, ao racismo de Estado, à violência policial e ao encarceramento. E acho que é por aí que se começa. Vão desde de os movimentos de mães e familiares, como o movimentos Mães de Maio (SP), a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio (SP), Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência (RJ), Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta (BA), e centenas de outros movimentos de familiares pelo país. Também considero muito importante trabalhos como IDMJR (Iniciativa de Direito a Memória e Justiça Racial), que debate a política de Segurança Pública na Baixa Fluminense (RJ); INNPD (Iniciativa Negra Por uma Nova Política de Drogas), Coalizão Negra por Direitos, RENFA (Rede feminista Antiproibicionistas), isso é pouco diante de um intenso cenário de resistência, há muitas outras, que vem pautando há décadas a questão da política de drogas e o que temos de enfrentamento. Inclusive de isso ter ganho visibilidade, se deve a esses e tantos outros movimentos. E aí são muitos os pontos de partida que vão de propor a descriminalização das substâncias consideradas ilícitas, as propostas de desmilitarização, a exigência por reparação aos familiares, a responsabilização do Estado nas mortes e no encarceramento. Aqui em Florianópolis nós temos o PAB (Programa Antonieta de Barros), que é uma política de reparação da morte de 118 jovens negros em 2002, 2003. Nesse caso não aparece ali a violência policial, vem como guerra do tráfico, mas que trata da perda de juventude negra. Mas a morte da juventude pelo tráfico tem que ser questionada… Só foi possível, naquela época, a criação dessa política de reparação graças ao Fórum de Mulheres Negras e às articulações comunitárias do Maciço.

Recentemente, tivemos o caso do Naninho, que foi morto com apenas doze anos de idade, no Morro da Costeira. Como essa morte se relaciona com esse contexto?

Pensando no caso do Naninho, a argumentação de que ele seria um traficante e que ele estava armado, às duas da madrugada na rua, essa ideia de que um menino de doze anos entrou em confronto com a polícia… todo esse jogo retórico, que é simbólico, sobre as vidas que importam.

A gente pode pensar o racismo como um tipo de enquadramento, em relação à vida e à morte, que relega uma parte considerável da população brasileira a uma morte que não merece ser questionada.

Os autos de resistência, que são uma herança da ditadura, baseiam que o seu assassinato é legítimo, inquestionável e que a polícia está autorizada a matar sem responder por isso. .

O Naninho foi o terceiro irmão da mesma família assassinado em três anos. Três filhos de uma mesma mãe, que carrega esse luto para o resto da vida. A gente acaba vendo muito uma ênfase na morte no sujeito masculino da periferia, mas as vítimas que “ficam” geralmente são mulheres. Mães, esposas, filhas… Qual o impacto da perda para essas mulheres?

Nesse sentido, se a gente pensa a resistência ao genocídio da população negra no Brasil, os movimentos de mães e familiares são uma das nossas maiores forças. O nosso país tem muitos movimentos de mães e familiares É através dessa metáfora do luto que vira luta, que carrega uma marca de crueldade enorme. E coloco isso como psicóloga: essa morte brutal, esse assassinato brutal, de um menino, tem um impacto familiar muito grande. Há um tratamento por parte do Estado que é legitimado pela sociedade de que essas vidas são descartáveis, não vão fazer diferença para ninguém. Isso é um absurdo, porque impacta essa mãe, que já perdeu dois filhos, as crianças que conviviam com ele, os amigos e toda a comunidade… Então é submeter ao trauma e um horror intermináveis territórios, famílias, centenas de pessoas.

É como o Estado brasileiro escolhe tratar boa parte da sua população, em especial a população negra em territórios periféricos.

Existe uma disputa, depois da morte, para que o Naninho possa ser um menino, uma criança. Ele era uma criança numa vida comunitária. É um luto permanente e coletivo que vai impactar cada sujeito a seu modo, mas que vai se inscrever como uma realidade para uma parte da população que é diretamente atingida de forma muito brutal.

No caso do Naninho, as investigações foram encerradas poucos dias depois do ocorrido, culpabilizando o garoto. Desde 2010, tivemos mais 600 mortes causadas pela polícia em SC e em apenas dez casos os oficiais envolvidos foram indiciados. Nenhum deles foi condenado, até hoje. Por que há tanta impunidade para agentes de segurança?

Esse discurso e esse funcionamento do racismo estrutural, associado ao capitalismo, atuam em uma gramática de violação da população negra e de proteção da propriedade privada. Podemos pensar o quanto o auto de resistência, que é nossa maldita herança da ditadura, garante isso. Essa é uma das coisas que a professora Flávia Medeiros, do Departamento de Antropologia da UFSC, que pesquisa a política de segurança pública há muitos anos, trabalha. Ela vai discutir como essas mortes viram assassinatos e os autos de resistência são questionados (majoritariamente não, como no caso do Naninho), esses processos de gestão, os processos de perícia, esse outro campo de produção da morte mais interno das instituições.

De antemão, essas mortes não são assassinatos, pela lógica do Estado, que é o do não reconhecimento e que atua no looping, da guerra do tráfico, da troca de tiros, que legitima a violência policial.

A impunidade é a lógica da própria polícia. Com essa proposta de segurança pública, sempre haverá impunidade, porque isso não é um desvio, não é um erro, é a própria norma.

E para além dos parâmetros legais, a função histórica da polícia é matar, controlar, violentar uma parte da população para defender outra, em nome da manutenção de uma ordem social. Ou seja, isso não é um debate sobre o bom e o mau policial, mas sim de pautar o projeto político que sustenta esse funcionamento da polícia. Isso precisa ser radicalmente questionado. A gente precisa que seja reconhecido e que esses policiais sejam responsabilizados por seus atos? Sim, com certeza. Porque isso implica que a própria polícia e o Estado brasileiro reconheçam o seu funcionamento e é um passo importante. E junto com isso é necessário que se criem políticas de reparação, porque esse é o reconhecimento que de fato oferece lugar e amparo para as pessoas que ficam. Quando esses policiais estão agindo, eles estão representando o Estado brasileiro, e isso tem que ser inaceitável dentro do Estado brasileiro. A lógica militar da polícia é a da produção da tortura, do desaparecimento (que é uma questão muito séria, porque existe uma parte da população brasileira desaparecida), do assassinato, da militarização dos territórios.

A gente precisa que esses casos sejam casos exemplares, mas o funcionamento da nossa polícia vai continuar sendo o mesmo. Essa polícia que está aí é a mesma que trabalha nos despejos das ocupações urbanas, que lutam pelo direito básico à moradia. A lógica da impunidade é a lógica da banalização da morte, a gente não vai resolver ela só responsabilizando os polícias envolvidos no ato. Repito, acho fundamental, mas é insuficiente se a gente quer que a infância e juventude negra pare de ser assassinada pelo Estado, a polícia enquanto instituição precisa ser questionada, reformulada.

Por fim, qual você pensa ser o caminho para mudar a percepção social diante de casos de violência policial? Há inclusive quem, dentro do Governo Federal, negue a existência do racismo…

A gente tem muito muito trabalho pela frente. A banalização da violência policial é sintomática da nossa história. Uma história marcada pela violência colonial, que se dá pela consolidação do capitalismo racista aqui no Sul do mundo. Essa disputa se dá em vários lugares: isso precisa ser pauta na educação, isso precisa ser tocado saúde pública, na saúde mental, na assistência social, na arte e na cultura e já há muito tempo é pautado pelos movimentos sociais e associações comunitárias. Mas é uma disputa muito tensa. A gente tem um horror e uma comoção seletiva que são condicionados pelo racismo, pela transfobia, homolesbofobias, misogina e afins e isso é central quando a gente pensa os processos de banalização do assassinato sistemático de parte da nossa população.

Imersos no absurdo a gente tem uma luta muito grande para que as crianças negras, indígenas, ciganas sejam compreendidas e tratadas como crianças tanto em vida, quanto em morte.

Cada vez que a gente tenciona essas dinâmicas, que a gente denuncia, que a gente busca alternativas, estamos tentando construir possibilidades de humanização.

Outro ponto é que essa precisa ser uma pauta prioritária na esquerda e movimentos progressistas. E essa pauta tem lado. O que agente chama de direitos humanos, tem lado, não se dá em qualquer regime político, econômico. Se a nossa organização social e econômica é pautada na mercadologização, na superexploração, não tem lugar para isso que chamamos de direitos humanos. O debate sobre as políticas de segurança pública e encarceramento é muito complexo, porque as saídas não são simples, mas que está na ordem do dia no mundo todo – dos Estados Unidos à Nigéria. Um dos problemas que me preocupa é que ainda apostamos muitas fichas que a punição e o encarceramento, mesmo que de outros sujeitos, vão ser produtoras de justiça social. O que me parece um dos nossos equívocos.

A justiça social que nós precisamos não será conquistada pelo fortalecimento do Estado penal.

Nós precisamos construir alternativas reais, e tem gente já fazendo há muito tempo, não só no Brasil. Fortalecer as agendas de desmilitarização da polícia, desencarceramento , descriminalização das drogas, fortalecimento das políticas de redução de danos e das práticas antimanicomiais no campo da saúde pública, com agendas de reparação histórica e construção de memória social. E, porque não, investir em projetos sociais e civilizatórios que não se estruturem através da polícia. Essas não são pautas menores, essa pautas inclusive carregam uma profunda marca de interseccionalidade – ou seja – elas articulam questão de gênero, raça e classe. Essas pautas se articulam necessariamente com todas as outras de uma agenda política que enfrenta a máquina mortífera do capitalismo colonial: como acesso a moradia, alimentação de qualidade, educação baseada no acolhimento, na diversidade, no pensamento crítico, na transformação social, as demarcações de terras indígenas e quilombolas, a luta contra as violências de gênero, entre tantas outras.

Lúcida e comprometida, a entrevista de Mariana Queiroz revela os aspectos fundacionais e presentes da violência racista no país que elimina crianças e jovens negros também em Florianópolis e Região Metropolitana. Apresenta os números da eliminação de corpos racializados pela violência do Estado, lembrando também outras estatísticas de violência, fruto das discriminações e desigualdades que se atualizam e aprofundam entre nós.