Mocotó em Choque

Operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar causa pânico no Morro do Mocotó, comunidade localizada na região central de Florianópolis; Polícia Civil também é alvo de denúncias

Reportagem de Rodrigo Barbosa

13 de Maio. Nesta data, em 1888, uma princesa branca “benevolente” assinava o documento que colocava fim à escravidão no Brasil. A partir dali, o miscigenado país tupiniquim viveria em “igualdade racial”. Assim, aprendemos por anos a fio. A sociedade brasileira nunca teve real capacidade de olhar para o lado e ver que, na verdade, aquele papel não deu fim a coisa alguma. A Casa Grande se coloca à Beira-Mar. A senzala foi substituída pelo Morro. Choque de realidade. Nada começou em 13 de Maio. Tudo continuaria a partir dali.

Treze de Maio. A rua motriz do Morro do Mocotó, comunidade na região central de Florianópolis. Com mais de um século de história, o Mocotó já era resistência em 1888. Berço da população preta e pobre de Floripa. Até hoje, a comunidade bate no peito e se afirma como território negro na capital mais branca do país. A rua Treze é uma ladeira de onde, olhando morro abaixo, se vê a Casa Grande: o asfalto da Beira-Mar, a ponte, os prédios do Centro da cidade e a Assembleia Legislativa. A mão de obra do Morro ergueu e mantém em funcionamento todos eles.

Só se chega ao Mocotó de carro pela Treze. A partir dali, moradores, visitantes, compras de supermercado e os móveis da mudança vão a pé morro adentro, entre becos, vielas e escadarias. A comunidade ganha vida a partir da rua Treze. Mas, por vezes, também é a partir dessa ladeira que o Mocotó ganha o luto. Foi assim há duas semanas, com a subida das viaturas da polícia. Os tiros, as ameaças e o choro das crianças. Choque de realidade. Tudo começou na Treze de Maio. E continuaria a partir dali.

Meio da manhã de segunda, 27 de setembro de 2021. Nem muito quente, nem muito frio. Um dia comum. Boa parte dos trabalhadores do Mocotó já haviam deixado a comunidade em algum ônibus lotado preso no trânsito da Ilha da Magia. Deixar o morro ao raiar do sol é o único jeito de não se atrasar para bater o ponto em algum outro lugar da cidade. Mas há vida também dentro do morro. Muita vida.

O comércio que abastece o dia de quem trabalha fora também abre quando os primeiros raios de sol aparecem. No meio da manhã, prestadores de serviço já estão em plena atividade, subindo e descendo as ladeiras da comunidade. A dona de casa conversa da varanda com a vizinha. Uma cuida dos próprios filhos e dos filhos das duas vizinhas de cima. A outra, cuida da sobrinha, que mora três casas abaixo. Cria de uma, cria de todas. Vários outros crias correm pelos becos do Mocotó. A equipe da Comcap, cada vez menos constante, varre o lixo morro abaixo. É o começo da semana e o Moca está a todo vapor.

Ainda há quem, atrasado, desce o morro em correria. A noite anterior foi de operação policial, tirando o sono de muitas famílias. Naquela segunda de manhã, Capoeira era um dos que seguia com sono.

A operação

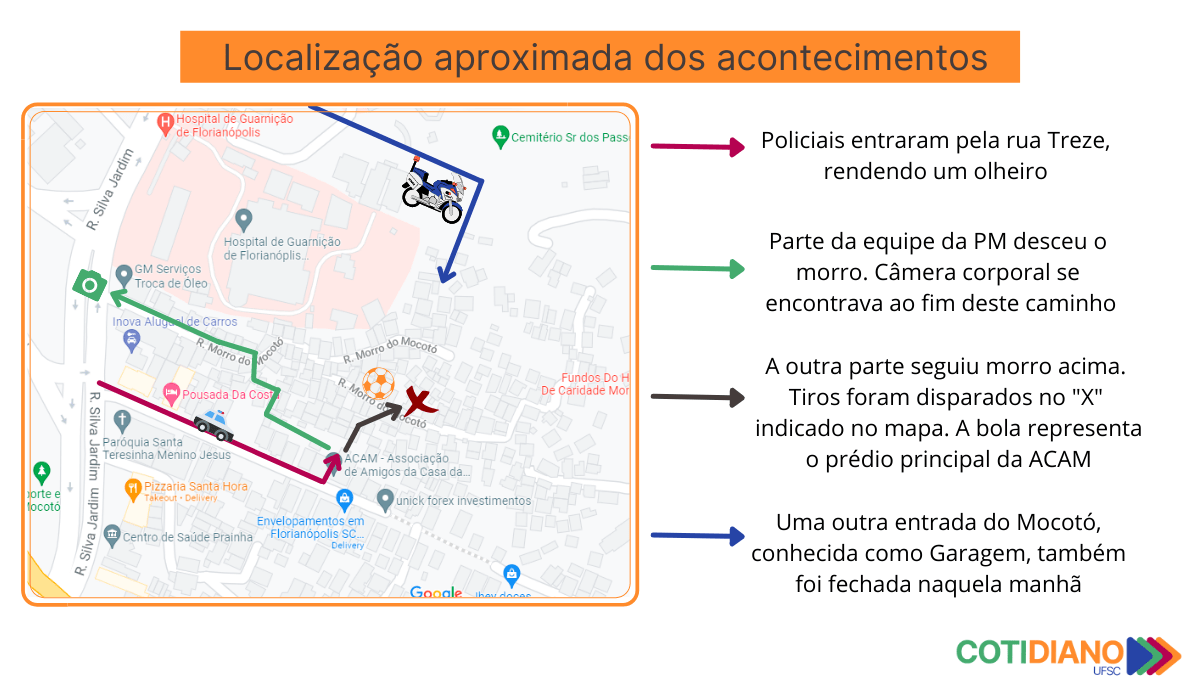

Capoeira tinha 42 anos e era olheiro do tráfico. Naquele dia, tomou seu posto, na entrada do beco da rua Treze de Maio. E cochilou. Só veria a viatura do Batalhão de Choque da Polícia Militar quando foi rendido. Oportunidade rara para a polícia, entrar no morro sem que os foguetes que anunciam sua chegada subam aos céus. Àquela altura, outra equipe do Choque entrava também pela Garagem, caminho de terra que serve como estacionamento para os moradores, na extremidade oposta do morro, divisa com a comunidade da Mariquinha. Eram pouco mais de 9 horas da manhã e fechava-se o cerco ao Mocotó.

Logo após render Capoeira, no último ponto asfaltado antes de entrar no coração do Mocotó, a equipe do Choque se dividiria. Um grupo iria para a parte mais baixa do morro, fechando, sem encontrar resistência, uma terceira entrada da comunidade – a entrada da Lixeira. Armados de fuzis, os policiais que seguiam morro acima tinham um caminho mais desafiador, com alvo específico: uma boca de fumo localizada pouco acima dali.

Ultrapassada a Treze, é difícil ver para além do fim de cada beco. Naquela manhã, sem o aviso dos foguetes, a equipe do Choque avançou rapidamente.

Subiriam pelo lado esquerdo da Escadaria do Dói, que leva esse nome em homenagem ao dono do bar homônimo que fica logo ali, do lado direito. Quase de frente para o bar, um beco mais estreito que a já estreita escadaria termina num poste. De trás do poste, é possível ver a boca de fumo. Dali, vieram os estalos. Pelo menos nove estalos iguais, de acordo com relatos de moradores. Nove disparos de fuzil.

Dois atingidos. Um adolescente de 17 anos e um homem que estava ao seu lado, de 27. A equipe do Choque rapidamente cercou a área, e morador algum pôde ver mais nada. Na comunidade, há denúncias (rebatidas pela polícia) de que, neste momento, houve omissão de socorro.

Entre o fim da manhã e o começo da tarde, desceriam do morro o corpo do adolescente em um saco preto, cercado por policiais armados; seu amigo, sob custódia, baleado na perna, mas fora de risco; além de uma pistola 380 com dois carregadores cheios, “dinheiro e uma quantidade de maconha”, apreendidos pela polícia.

Apesar de a PM não especificar à reportagem a quantidade de droga e dinheiro apreendidas, pela foto divulgada pela corporação é possível estimar que a quantia em dinheiro não ultrapassa os R$ 200 e que a porção de maconha apreendida tem tamanho similar à balança portátil levada pelos policiais. Cabe na palma da mão. Na foto, também constam a pistola e os carregadores.

A PM afirma ter reagido a uma “injusta agressão”, termo usado a cada operação crítica para justificar legítima defesa. A versão é veementemente contestada por todas as fontes ouvidas pela reportagem, desde a manhã do dia 27. Moradores afirmam que as duas vítimas sequer teriam visto a chegada dos policiais, e o adolescente foi baleado pelas costas: “A PM mandou bala nos caras sem reação alguma”.

Em entrevista ao Jornal do Almoço (NSCTV), no dia seguinte ao episódio, a corporação afirmou que o jovem teria sido atingido na lateral do peito e no braço. A alegação da PM é desmentida pelo laudo do IGP (Instituto Geral de Perícias), ao qual a reportagem teve acesso três semanas após a morte. No documento constam dois outros tiros, além dos anunciados na TV, ambos disparados pelas costas do adolescente. Além disso, os dois tiros não anunciados pela polícia foram disparados “de cima para baixo” o que, segundo perito ouvido pela reportagem, indica uma “forte suspeita” de que a vítima teria sido alvejada pelas costas quando já estava caída no chão. Escoriações no cotovelo e no queixo que também constam no laudo reforçam esta hipótese, além da própria posição inicial do Batalhão, que se encontrava abaixo da cena do crime (um dos tiros descritos no documento, provavelmente anterior aos dois disparos omitidos pela PM, foi disparado de baixo para cima).

Perguntada sobre um possível mandado de prisão ativo contra a dupla, a PMSC limitou-se a dizer que ambos tinham passagens policiais por tráfico e organização criminosa.

Até o fechamento da reportagem, a Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso, não havia encerrado as investigações sobre a morte do adolescente. Onze dias depois do homicídio, a delegacia ainda esperava por “algumas diligências” e laudos periciais. Dentre esses, está o exame de balística, não concluído até o fim da semana posterior à operação. Uma possível definição sobre a existência ou não de uma troca de tiros seguia em aberto, a julgar pelo que a Polícia Civil (não) havia apresentado à reportagem ou à família da vítima.

No dia em que a reportagem recebeu as informações do delegado Ênio de Oliveira Matos, titular da Delegacia de Homicídios, o prazo padrão para a finalização de uma perícia de homicídio já havia terminado. O prazo é de dez dias, mas pode ser prorrogado em casos excepcionais a pedido de um perito.

As equipes das Polícias Civil e Militar deixaram o Mocotó no começo daquela tarde. Foi o momento da lavagem. Assim que a polícia saiu do local, mulheres lavaram os coloridos degraus da escadaria para evitar que a mãe enlutada, em choque, visse o sangue do filho. Sua nora, igualmente em choque com a morte do namorado, está grávida de três meses. Ela também é menor de idade.

No meio da tarde, Capoeira, o olheiro que “vacilou” e não viu a chegada da polícia, foi assassinado. Inicialmente rendido, Capoeira foi solto pelo Choque assim que o Batalhão deixou o morro. Figura querida pela comunidade, a sua morte também foi bastante sentida.

27 de setembro foi um dia sombrio para os moradores do Mocotó. E essa é só uma parte da história.

Poucos metros abaixo, por todo esse tempo, crianças choravam.

Terror na ACAM

Durante os disparos, dezenas de crianças e adolescentes se encontravam na ACAM (Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó), ONG que atende os jovens do bairro no contraturno escolar. Um conjunto de prédios cor de abóbora bem no meio da comunidade, com a entrada principal dando de frente para a escadaria onde tudo ocorreu. Dois anos haviam se passado desde o último episódio violento nos arredores da instituição.

“Nos colocamos à frente das crianças, como escudos”, relembra uma funcionária da ACAM. Nos cantos das salas da ONG, crianças se abaixaram em desespero. Parte dos funcionários tentava, simultaneamente, acalmar pais e mães por telefone. Quando a bala é de fuzil, o morro inteiro ouve.

Do lado de fora da ACAM, o terror era similar. Policiais revistavam e ameaçavam moradores do Mocotó com sprays de pimenta. Segundo relatos, sem qualquer critério. Um jovem de 15 anos, por exemplo, foi enquadrado na porta de casa, enquanto procurava uma preciosa nota de R$ 50 que deixara cair no chão na correria gerada pela ação da PM. “Não tenho medo de ninguém, mas tenho medo quando a polícia está no morro”, relatou o pai desse jovem, que mora há 44 anos na comunidade e relutou em deixar os filhos frequentarem a ACAM justamente por temer a presença da polícia no morro. “Na nossa época, a gente brincava na rua. A gente tinha liberdade”, completou.

Após os disparos, as ameaças se estenderam aos pais e mães que tentavam desesperadamente retirar os filhos da ACAM e levá-los a um lugar mais seguro. O acesso ao local foi dificultado pela PM, que cercou a escadaria acima da ACAM, onde ocorreram os tiros, e enquadrava quem quer que chegasse pela parte de baixo da ONG. “Não estão nem aí para ninguém que é morador”, relatou uma testemunha.

Questionada sobre a realização de uma operação à luz do dia a poucos metros da ACAM, a Polícia Militar afirmou ter “total ciência do que acontece nas comunidades, seus horários de maior e menor movimento, já que tem um trabalho efetivo com a comunidade citada”. O Choque assumiu o risco de realizar uma incursão violenta ao lado de onde se encontrava boa parte das crianças e adolescentes da comunidade naquele momento. A nota da PM ainda afirma que o horário da operação foi definido pelo tempo de resposta à suposta “injusta agressão” sofrida. O que teoricamente justificaria os tiros, mas não a entrada de uma equipe do Batalhão de Choque fortemente armada ao Mocotó naquela manhã.

O terror dentro da ACAM, no entanto, não se resumiria à ação do Choque. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH), vinculada à Polícia Civil, foi acionada assim que se constatou a morte do adolescente baleado e faria uma “visita” à instituição. Ao menos três policiais civis vinculados à DH estiveram lá dentro, sem autorização de responsáveis pela ACAM ou mandado judicial. Dois homens e uma mulher. Naquele momento, almoçavam no refeitório da instituição crianças com idades entre 6 e 8 anos, enquanto educadores tentavam distrai-las para que não vissem as cenas de violência. Funcionários foram ameaçados pelos policiais civis, na frente dos jovens. “O que é ACAM?”, perguntou agressivamente um dos agentes apontando para o uniforme de um trabalhador da Educação.

No Mocotó não há escola e a ACAM se coloca como principal promotora de atividades relacionadas à educação, lazer e assistência social para os jovens do morro. Um espaço educativo, que propõe com seu trabalho transformar a realidade de crianças da comunidade, abrindo caminhos que procuram quebrar ciclos de desigualdade e violência que fazem parte do cotidiano de muitas delas. A Associação faz parte da rede complementar de Educação Municipal e é vinculada à Rede IVG (rede do Instituto Padre Vilson Groh), um dos principais agentes em ações socioassistenciais e educativas nas regiões mais empobrecidas de Florianópolis. Além disso, a ACAM é o principal ponto de referência da comunidade há mais de 40 anos. Desconhecer a ACAM é, de certa forma, desconhecer a comunidade como um todo.

As atividades da ACAM foram suspensas no restante daquela segunda-feira. Nos dias seguintes, muitas crianças faltaram às atividades por insegurança de suas famílias, fato que tem se tornado cada vez mais comum. Segundo relatos de funcionários, o sentimento dos jovens que foram à ACAM durante aquela semana era uma mistura de medo e conformismo, dada a recorrência das situações de violência envolvendo a polícia no morro.

A invasão da Polícia Civil à ONG teve um objetivo claro. O cerco feito pela PM à cena do crime fora gravado por uma funcionária do local, que registrava a tentativa de diálogo do Padre Vilson Groh com os policiais que formavam a barreira humana. Esta funcionária foi coagida e ameaçada de prisão por um dos policiais que adentraram a instituição. Foi obrigada a apagar todos os registros, mesmo que não tenha flagrado o momento dos disparos, ou sequer feito algo ilegal.

A filmagem de agentes de segurança pública é permitida como forma de fiscalização da população ao Estado. Podem e devem, inclusive, servir como provas para possíveis denúncias. A Delegacia de Homicídios ignorou tudo isso, o que levou o presidente da ACAM, Cláudio Ramos Floriani Júnior, a registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra a DH.

O B.O. foi registrado virtualmente no dia 30 de setembro no nome de Floriani, já que este tipo de documento não pode ser registrado em nome de organizações como a ACAM. No boletim, constam a denúncia de invasão do prédio e as ameaças sofridas pela equipe de funcionários da instituição. A Polícia Civil não nega que esteve dentro das dependências da ONG. Questionado pela reportagem sobre a presença da Civil dentro da ACAM, o delegado Ênio Matos respondeu, em nota: “Como de praxe, os policiais desta delegacia comparecem em todos os locais de morte violenta e iniciam ali as diligências que entendem necessárias, devendo conversar com pessoas onde quer que elas estejam, tendo autonomia para tanto”.

Essa autonomia, no entanto, é relativa. Embora tenham autonomia para investigar locais próximos a uma cena de homicídio, agentes do Estado seguem tendo que obedecer ao Artigo 5º da Constituição Federal, que determina que uma propriedade só pode ser invadida sem autorização judicial “em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro”. Naquela manhã, não foi cometido delito (flagrante ou não) ou haviam feridos dentro da ACAM, e o “desastre” acontecia do lado de fora. Ademais, é dever da Polícia Civil recolher possíveis provas, e não apagá-las. Principalmente quando um outro conjunto de imagens, potencialmente probatórias, já não era uma opção.

O outro olheiro que nada viu

Na terça-feira, um dia após a operação, o caso foi tema de uma matéria no Jornal do Almoço, telejornal da NSCTV, emissora afiliada da rede Globo. Ao fim dos pouco mais de três minutos de reportagem, o âncora do jornal revela uma informação, quase como um detalhe: apenas um dos policiais que participou da operação no Mocotó portava câmera corporal e, segundo a PM, este ficou na rua Silva Jardim, aos pés da comunidade, como “olheiro” da corporação. A meio morro de distância da boca de fumo e da ACAM. Em outras palavras, nada viu.

As câmeras corporais foram introduzidas no uniforme da PMSC em julho de 2019 com o objetivo de conferir mais lisura às abordagens. Nas palavras da própria PM, quando anunciada a nova tecnologia, as câmeras serviriam para “qualificar o conjunto de provas de práticas ilícitas”, “proteger os policiais militares em casos de falsa acusação” e “aumentar a transparência e fiscalização das ações policiais e do uso da força”. Apesar do objetivo inicial, a forma como elas foram (ou não) usadas pela corporação é, no mínimo, questionável.

Em ações convencionais da polícia, as câmeras são ligadas automaticamente assim que se recebe uma ocorrência. Apesar do planejamento e armamento empregados na incursão ao Mocotó, a ação foi definida pela PM como patrulhamento de rotina, já que não atendia a nenhum chamado específico. Portanto, não obedeceu a regra de funcionamento das câmeras. É importante pontuar que, mesmo ligada automaticamente, a câmera da PMSC conta com um botão de fácil acionamento que permite ao policial que a carrega ligar e desligar o equipamento quando quiser. O procedimento é diferente, por exemplo, do adotado pela PM de São Paulo, onde o policial não tem o poder de desligar o equipamento.

Em contato com a reportagem, a PMSC informou que a regra é haver uma câmera por guarnição, não especificando se a corporação trabalha com um número máximo (ou médio) de policiais para cada câmera durante uma operação. A corporação, alegando questões de segurança, tampouco revela os números dos efetivos utilizados em suas incursões. Registros aos quais a reportagem teve acesso mostram que havia pelo menos vinte policiais no Mocotó na manhã do dia 27. Apenas um portava câmera.

Sobre o posicionamento deste policial, longe da parte crítica da operação, a PM limitou-se a dizer que “cada ocorrência obedece a sua própria dinâmica e isso define a ação de cada policial naquele momento”. Além de não explicar qual a lógica em deixar a câmera aos pés do morro, a corporação também informou à reportagem que não seria possível ter acesso ao conteúdo gravado no Mocotó no dia 27. Em teoria, os arquivos só são disponibilizados com autorização prévia da Justiça.

Em teoria. Há pelo menos uma ocasião em que essa regra, aparentemente, não se aplica. É a série “Papa Mike SC”, veiculada no canal oficial da PMSC no YouTube. Nela, a corporação divulga perseguições e apreensões com imagens feitas por ela própria. “Imagens reais, captadas pelos próprios policiais. Agora também com o incremento das novas body cams [câmeras corporais]”, anunciou o site da corporação na estreia da segunda temporada da série, em 6 de setembro de 2019, dois meses após a implantação das câmeras.

A playlist “Papa Mike SC” não é atualizada desde dezembro de 2019, menos de um mês antes da sanção da Lei 13869/19, que dispõe sobre crimes de abuso de autoridade. Apesar disso, os 34 episódios da série seguem no ar, ostentando capas chamativas e títulos como “O fujão”, “Deu ruim!” e “Bingo!”. A maioria das imagens foi gravada em comunidades empobrecidas de Santa Catarina.

“Mocotó” é o título do segundo episódio da série, de março de 2019. O episódio não foi inteiramente gravado na comunidade, mas esta foi escolhida como ponto de destaque do vídeo. Nele, policiais do 4º Batalhão (4BPM) pilotam motos em alta velocidade morro acima, pela rua Geral do Mocotó. Para além de seus primeiros metros, marcados pela presença de uma série de obras de graffiti, a Geral é muito estreita. Usualmente, ela é utilizada apenas por pedestres.

O vídeo mostra uma abordagem feita a um morador após o estrondo dos foguetes que, naquele dia, subiram aos céus. “Levanta a camisa! Vai pra parede! Abre bem a perna!”, repetiu duas vezes o policial que ia à frente da equipe, apontando um fuzil para o jovem. A julgar pelo conteúdo do vídeo, a PM desceu o Mocotó sem fazer qualquer apreensão naquele dia. O vídeo tem mais de um milhão de visualizações.

Não é a primeira vez que as câmeras “falham” no Mocotó. Dias após o anúncio da segunda temporada da série Papa Mike, houve a primeira polêmica envolvendo as câmeras corporais no Mocotó. Em 12 de setembro de 2019, uma operação também realizada próximo à ACAM resultou na morte de outro jovem, de 22 anos. Na ocasião, moradores da comunidade perceberam que as câmeras foram ligadas após o tiroteio, também não registrando o momento crítico da ação da PM. À época, o comando do 4º Batalhão, responsável pela operação, confirmou à reportagem do Cotidiano UFSC que a câmera se encontrava no local durante o tiroteio, porém desligada.

O fato acirrou os ânimos entre os moradores e o 4BPM que, àquela altura, ocupava o Mocotó através de uma base policial instalada no topo do morro, divisa com a comunidade da Queimada. O Batalhão de Choque seria chamado para acalmar os ânimos, o fazendo através do uso de bombas de gás e balas de borracha. Vários moradores ficaram feridos, incluindo uma grávida que tentava resgatar uma criança da família na ACAM, que naquela tarde também viveu momentos de terror. Em vários aspectos, a operação de setembro de 2019 é muito similar à de setembro de 2021.

O uso irregular das câmeras corporais em duas outras operações do primeiro semestre de 2020 também é apontado pelas famílias do Mocotó. Dois jovens foram mortos em cada uma dessas operações, realizadas no começo da pandemia de Covid-19. As quatro mortes em um intervalo inferior a dez dias culminaram na criação da Frente da Juventude Vozes da Favela, movimento social que vem, desde então, denunciando a violência do Estado nas periferias de Florianópolis.

A Frente foi a organizadora de um ato que ocorreu logo após as quatro mortes de 2020. Na ocasião, doze cruzes foram colocadas no canteiro central da rua Silva Jardim, o asfalto aos pés do morro. Cada uma relembrava uma vida perdida pela comunidade do Mocotó em incursões policiais nos últimos anos, todos jovens com idades entre 15 a 25 anos, na maioria pretos. Ainda em 2020, as mortes de dois adolescentes nos Morros da Costeira e do Quilombo também foram alvo de denúncias de abuso policial e mobilizaram movimentos sociais. Um novo protesto foi feito no começo de 2021, após a morte de um morador durante um baile funk no Mocotó.

Filme que se repete, ano após ano. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, desde 2013, mais de 650 pessoas morreram em ações das forças de segurança do Estado de Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, deste total, 60 foram mortas em 2021, até o fim de setembro.

O Mocotó após a operação

Dois dias após a operação, na quarta (29), a polícia estava de novo no Mocotó. Tem sido assim quase todos os dias. Na primeira incursão após o dia 27, tiros não foram disparados. Mas foi por pouco.

Segundo o morador, a expressão dedo frouxo significa “dedo fácil de matar”.

O relato vai ao encontro dos de famílias ouvidas pela reportagem e que denunciam a maneira como as forças de segurança agem no Mocotó e em outras comunidades periféricas, como a mulher que se deparou com pontos de mira a laser em sua blusa ao sair para o trabalho. Ou uma segunda mulher, que relatou ter feito o filho, de 20 anos, decorar seus documentos “de cor e salteado” para tentar evitar uma abordagem mais violenta por parte da polícia. Certamente, ela não foi a primeira e não será a última mãe do morro a fazê-lo. “Meu filho só tem 9 anos e eu não deixo ele sair de casa. Eu tenho medo do meu filho ir jogar bola”.

Uma audiência pública deve acontecer num futuro breve, envolvendo a administração da ACAM, os responsáveis pela Segurança Pública do Estado e famílias do Mocotó. A Coletiva Bem-Viver, mandato coletivo formado por cinco covereadoras do PSOL, também acompanha as articulações. A intenção é tentar promover o diálogo entre as partes, a fim de encontrar potenciais soluções para a diminuição dos casos de violência policial na comunidade, especialmente nas redondezas da ONG. O uso de câmeras corporais por todos os policiais que entram no morro, por exemplo, é reivindicação recorrente de muitos moradores, bem como mais critério na escolha dos horários das incursões. Além disso, muitos pedem pela diminuição da frequência (ou pelo fim) de treinamentos do BOPE, o batalhão de elite da Polícia Militar, que usam a comunidade como área de treino e têm acontecido semana após semana, tirando o sono das famílias do Mocotó.

Possíveis soluções pontuais para um problema que é histórico e generalizado. Através do mais recente caso isolado de ação policial que vitimou um menor de idade na Ilha da Magia, é possível fazer uma crônica sobre toda a (falha) política de Segurança Pública no Brasil. Mais uma vez, no Mocotó. Berço da população preta e pobre de Floripa.

Pensando bem, nada começou na Treze de Maio.